- 習近平生態(tài)文明思想為碧道建設明確了指導方向

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視生態(tài)文明建設,將生態(tài)文明建設納入中國特色社會主義事業(yè)“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局,將綠色發(fā)展納入新發(fā)展理念,提出了一系列生態(tài)文明建設新理念新思想新戰(zhàn)略,形成了習近平生態(tài)文明思想。黨的十九大把堅持人與自然和諧共生作為新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義的一項基本方 略,十九大報告提出要建設生態(tài)廊道。習近平生態(tài)文明思想為萬里碧道建設提供了明確的指導方向。堅持人與自然和諧共生,踐行綠水青山就是金山銀山的理念,像保護眼睛一樣保護生態(tài)環(huán)境,像對待生命一樣對待生態(tài)環(huán)境。建設廣州千里碧道正是踐行綠水青山就是金山銀山、堅持山水林田湖草是一個生命共同體的具體實踐,將實現(xiàn)習近平生態(tài)文明思想在南粵大地落地生根、結出碩果。

- 8道總河長令統(tǒng)領治水工作,為碧道建設提供了制度保障

全面推行河長制湖長制,是以習近平同志為核心的黨中央著眼解決我國復雜水問題、維護河湖健康生命作出的重大戰(zhàn)略部署,是習近平生態(tài)文明思想的創(chuàng)新實踐。

2018年以來,我市共發(fā)布8道總河長令,全面推進落實河長制湖長制有名有實。市委、市政府主要領導分別擔任市第一總河長、市總河長,創(chuàng)新設置9大市級流域河長,由市委常委及市四套班子成員擔任,落實河長3030名、湖長828名;制定下達廣州市全面剿滅黑臭水體任務書,逐步形成“三源、四洗、五路線”的3-4-5治水路線;建立“以流域為體系,網(wǎng)格為單元” 的治水體系,劃分19660個標準基礎網(wǎng)格作為河涌治理單元,設置網(wǎng)格員、網(wǎng)格長18416名; 部署開展城鎮(zhèn)污水處理提質增效三年行動和排水單元達標攻堅行動,力爭做到“排水用戶全接管、納污管網(wǎng)全覆蓋、排放污水全進廠”;聚焦國省考斷面水質達標重點難點,部署大墩斷

面、蕉門斷面、石井河口斷面水質達標攻堅工作;著力推進全市4389宗(黑臭168宗)小微水體整治工作,鐵腕開展526萬平方米涉水疑似違建拆除工作。2019年,我市清理整頓“散亂

污”場所3.9萬個,拆除涉河違建370萬平方米,整治提升村級工業(yè)園面積7.3平方公里,整治畜禽養(yǎng)殖場戶2856個。8道總河長令的發(fā)布,河長制湖長制的全面建立為碧道建設提供了制度保障。

- 黑臭水體整治、污水收集處理提升為碧道建設穩(wěn)固了生態(tài)本底

2016年至今,我市大力推進30座新(擴)污水處理廠建設,其中13座污水處理廠已投產(chǎn) 運行,17座污水處理廠已實現(xiàn)試通水,新增污水處理能力267.05萬噸/日,是“十二五”期間 新增污水處理能力(29萬噸/日)的9.2倍,全市污水處理能力可達到約766萬噸/日,首次超過全市自來水供應總量698萬噸/日,提前完成“十三五”規(guī)劃任務;建成污水管網(wǎng)10796公里, 是“十二五”期間建成管網(wǎng)數(shù)(1292公里)的8.4倍;完成第一批48個城中村、第二批49個城中村截污納管工程,第三批44個城中村截污納管工程累計敷設埋地管2186公里,總體進度96%;農污治理方面,截至2020年一季度,全市自然村污水終端處理設施建設率86.59%,雨污分流管網(wǎng)建設率86.71%。

2019年底,全市197條(其中納入國家監(jiān)管平臺的147條)黑臭水體全部通過了第三方 “初見成效”評估,基本實現(xiàn)消除黑臭,其中有35條已達到“長制久清”,其余162條正在開展“長制久清”階段評估。2020年1-3月,全市13個國省考斷面中12個達到考核要求,僅省考東朗斷面因溶解氧還未達到III類水要求(其余指標均為III類),斷面優(yōu)良比例為69.2%;鴉崗斷面由2018年以前的劣V類水質現(xiàn)已穩(wěn)定保持在IV類水,石井河口斷面則由過去氨氮超過20mg/L 的“黑臭醬油河”現(xiàn)已成功改善為V類水;2019年市統(tǒng)計局民調結果顯示,市民認為工作成效最為顯著的是黑臭河涌治理,位列建設花城成效顯著各項工作的第一位;完成了國家節(jié)水型城市達標建設并通過省驗收,2019年6月,省命名我市為“廣東省節(jié)水型城市”;2019年7月, 廣州市獲得省全面推行河長制湖長制工作考核“優(yōu)秀”等次。。因此,水生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善為碧道建設穩(wěn)固了生態(tài)本底。

- 綠道、古驛道等為碧道建設提供實踐經(jīng)驗

廣東于2009 年率先在珠三角地區(qū)開展綠道建設,成為國內首個引進綠道概念并推行綠道建設的省份,截止2018年,全市綠道建成總里程3400公里,串聯(lián)起320個主要景點,151個驛站和服務點,覆蓋面積3600平方公里,服務人口超過800萬,是珠三角各市中建成綠道線路最長、串聯(lián)景點最多、綜合配套最齊、在中心城區(qū)分布最廣的綠道網(wǎng);2016年以來,廣東率先開展南粵古驛道保護利用修復工作,目前已完成建設8 處古驛道示范段和11 條古驛道重點線路, 沿線5km 范圍內串聯(lián)1320 個貧困村(占全省60%),綠道、古驛道在推動實現(xiàn)綠色發(fā)展、低碳生活、文化傳承、鄉(xiāng)村振興等有機結合上作出了有益探索、形成了成熟范例,同時其高位推進、規(guī)劃理念、建設模式、管理運行等成功經(jīng)驗為碧道建設提供了良好的經(jīng)驗借鑒。

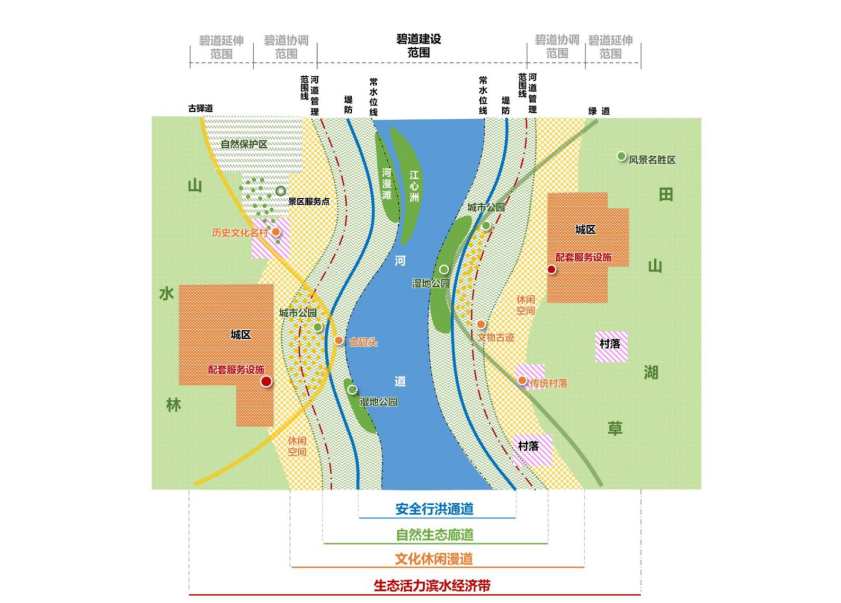

廣州千里碧道秉承廣東萬里碧道內涵,以水為紐帶,以河流湖庫及海岸帶為載體,統(tǒng)籌生態(tài)、安全、文化、景觀和休閑功能建立的復合型廊道。碧道通過系統(tǒng)思維共建共治共享,優(yōu)化廊道的生態(tài)、生活、生產(chǎn)空間格局,形成江河安瀾的安全行洪通道、水清岸綠的自然生態(tài)廊 道、融入自然的文化休閑漫道、高質量發(fā)展的生態(tài)活力濱水經(jīng)濟帶,成為人民群眾美好生活的好去處,“綠水青山就是金山銀山”的好樣板,踐行習近平生態(tài)文明思想的好窗口。